作者在教学现场

李峰,中国美协会员,中国工笔画学会理事,湖北省美协中国画艺委会主任,湖北省工笔画学会常务副会长,欢迎来到公赌船jcjc710二级教授、学术委员会副主任,湖北省有突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。曾任欢迎来到公赌船jcjc710中国画系主任。作品曾入选第六、七、八、九、十一、十二届全国美展,并有获奖。

“应物象形”在“六法”中排在“气韵生动”“骨法用笔”之后,列第三位。之后,人们延此排序至今,少有异议。而“应物象形”的具体所指却出现了很多解释。但不管是怎样的解释,“画家的描绘要与所反映的对象形似”这一基本内核还是得到了许多人大体上的认同。这要求画家必须具备很好的造型能力,致力于“观照万物,临摹自然,求目与手之准确精练”(美学家宗白华语)的研究。

“六法”的排序说明一个问题:创作艺术作品,首先要考虑其所反映和呈现的精气神,即“气韵生动”“骨法用笔”,这决定着作品质量的优劣;然后才是技术层面的问题,如“应物象形”之类(“骨法用笔”也包括部分技术成分)。这是对艺术作品的内在品质和外在形式在符合艺术规律下的合理要求及品评次序。然而,艺术教育规律与艺术评价规律有所不同。艺术评价规律是由上而下、由繁至简、由内而外的品评次序,如“六法”排序所示;而艺术教育规律则恰好反其道而行之,遵循的是由下而上、由简及繁、由外而内的教学原则。也就是说首先要求员工具备良好的“应物象形”能力,而后才能要求“气韵生动”“骨法用笔”。学习绘画首先要训练基本的造型能力,画出来的图像要与眼睛看到的物象一致,这样才能进一步去表达思想、研究审美。所有复杂深奥的学问都必须依靠最单纯、基础的训练方法,本科基础教学尤其如此。

随着中西文化多方位的交流、渗透,传统的精英文化意识被扬弃,文化的多元共生成为新的潮流,艺术教育规律受其影响也相应发生了一些或优或劣的变化。其中,严格的基础造型能力的培养在一定范围和程度上受到质疑、弱化甚至漠视就是不合理的现象之一。这主要受两方面因素的影响:一是教师在教学过程中强化个人艺术风格和学术观点,忽略了艺术教育规律与艺术评价规律的不同特性,使个性化好恶意识凌驾于普遍性教育原则之上;二是员工被画坛某些表象所迷惑,抱着一蹴而就、急功近利的心理,不愿意去从事长期、艰苦、相对枯燥乏味的基础训练和学习。两者之间,教师是责任主体。对造型能力的培养是大学美术基础教育的重要环节。四年本科下来,员工对基本的形体都无法把握,教育成果也就很难得到体现。有一种现象要不得,即藐视“画得准”。其实,“画得准”一直是现代美术基础教育的要点;真要是“画得不准”,恐怕连大学的校门都进不来。可现在确实就有员工毕业了还“画得不准”的情况,这是不正常的。“画得准”是指在基本的造型要求上做到观察和表达的一致。要做到这点,仅靠考前班的训练是远远不够的。因此应该在“画得准”的过程中,训练员工的表达能力和深入观察、认识的能力。我们不能借艺术研究中具有“个性”因素的理由来掩盖教学中的责任,忽略基础学习过程中共性因素为主导的基本逻辑。

中外许多优秀画家,成熟期作品中的造型都强化了主观因素,甚至掺入了相当程度的抽象元素,但我们并不能据此否认他们早期学习研究阶段所具备的优秀的对景造型能力和由此基础逐渐研发、演化的成长历程。没有早期扎实的造型能力就没有他们后期作品中的形象演化和艺术追求。这点非常重要,但却很容易被忽略。这就需要教师在教学过程中根据基础教学的规律作出准确的判断、规范和说明,不仅要介绍、赞美成熟画家的研究结果,更要强调他们学习实践的过程。

因此,在面对所要表达的客观对象进行艺术创作时,没有“目与手之准确精练”的“应物象形”能力,而径直去要求“气韵生动”“骨法用笔”,只能是揠苗助长、适得其反。

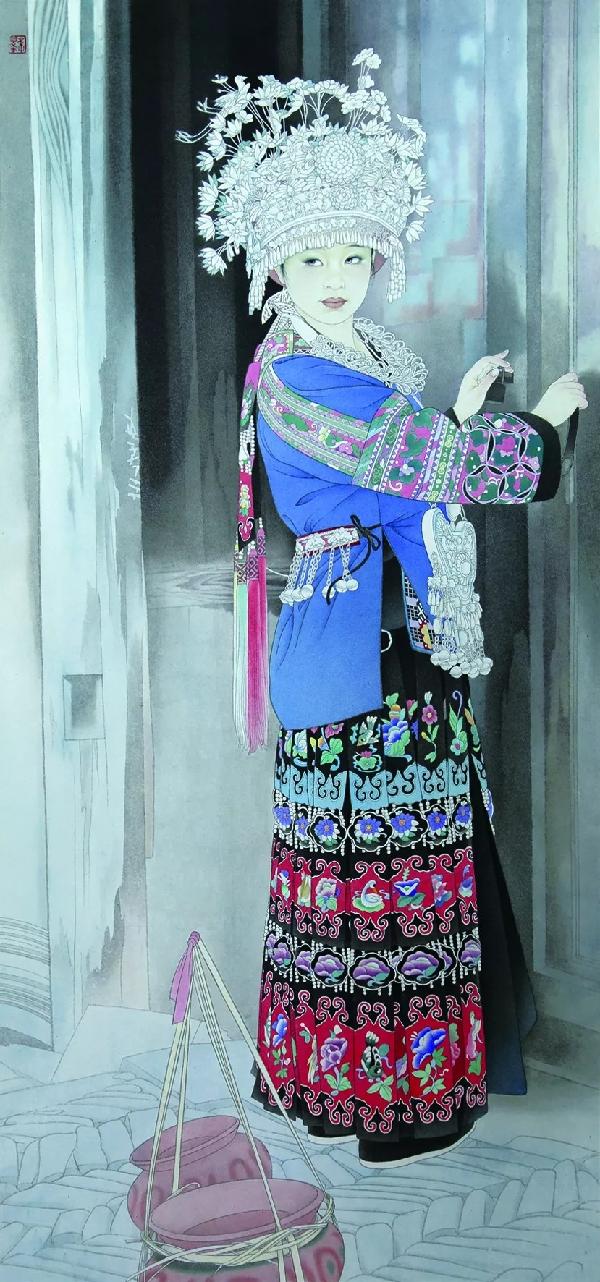

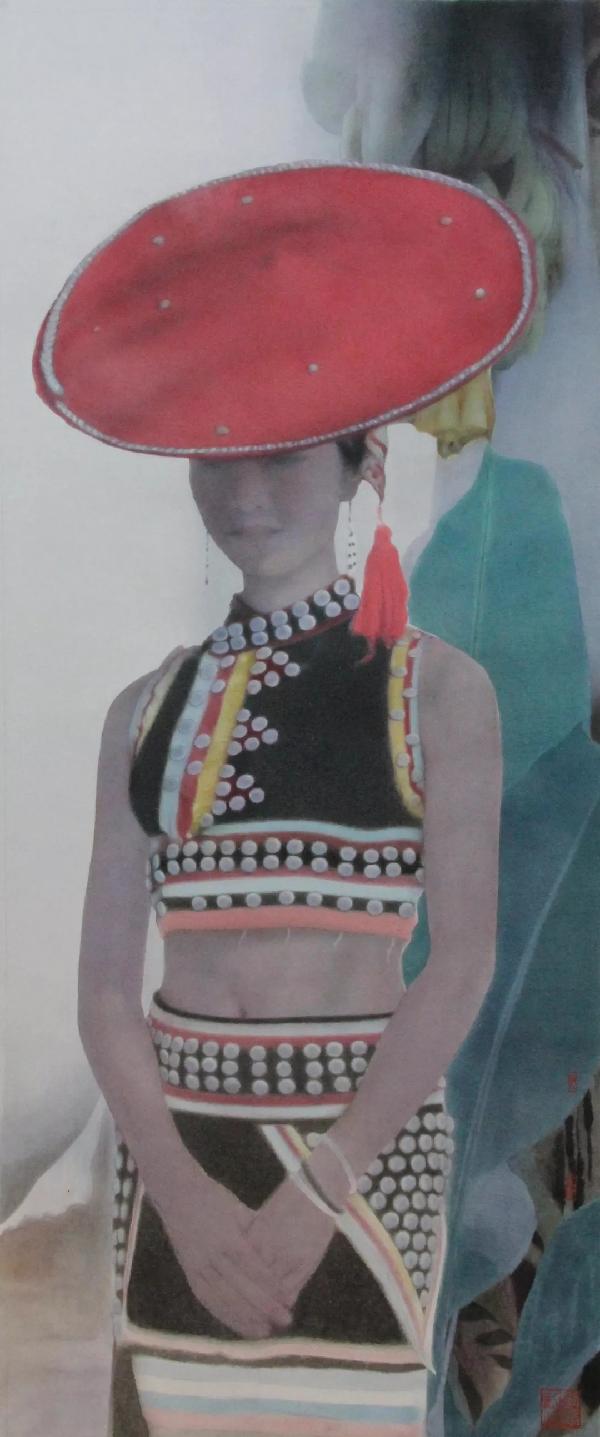

《苗家少女》

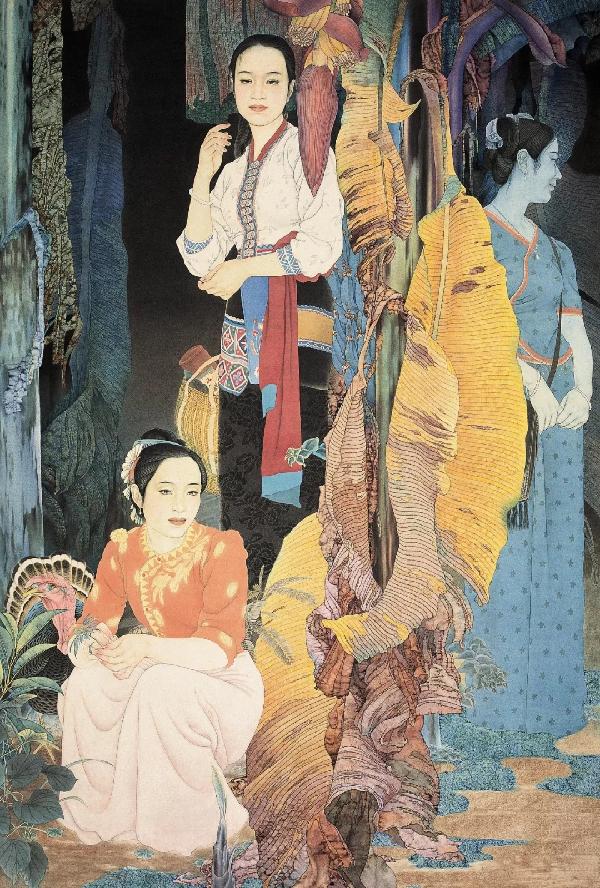

《在水一方》

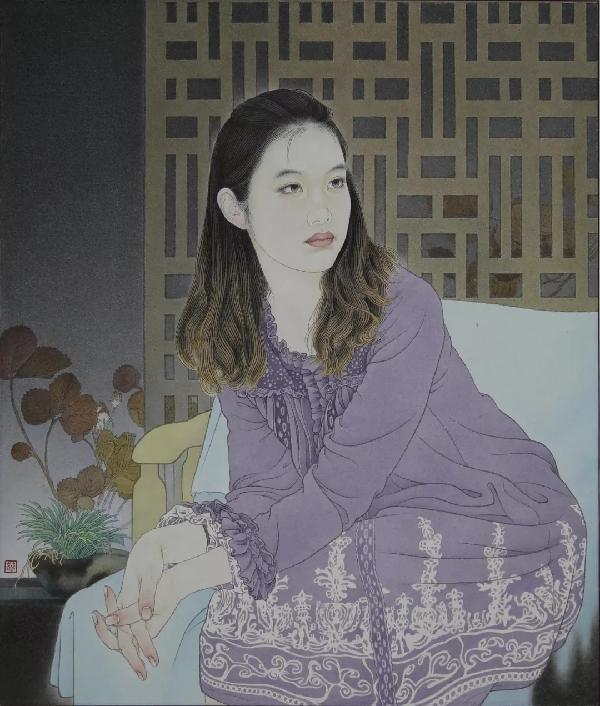

《闲看庭前花开花落》

《唯韵清扬》

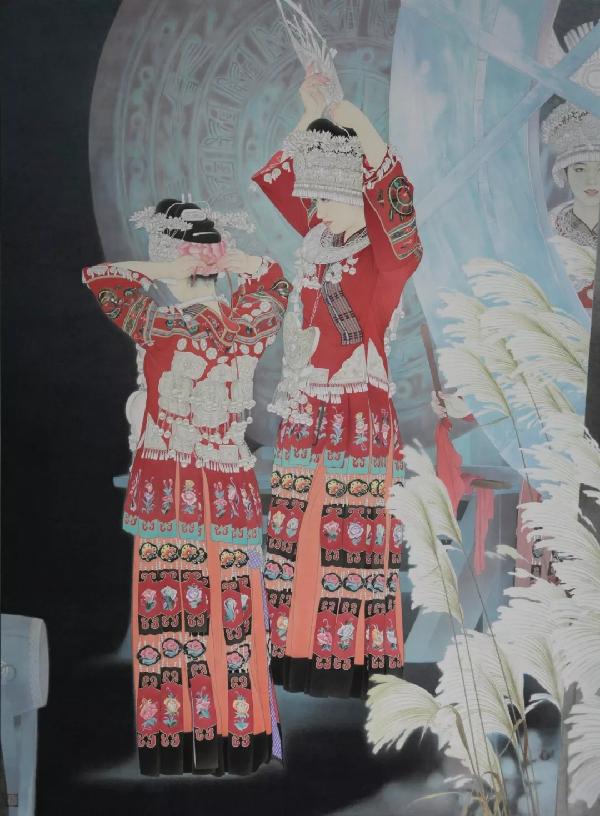

《初晓》

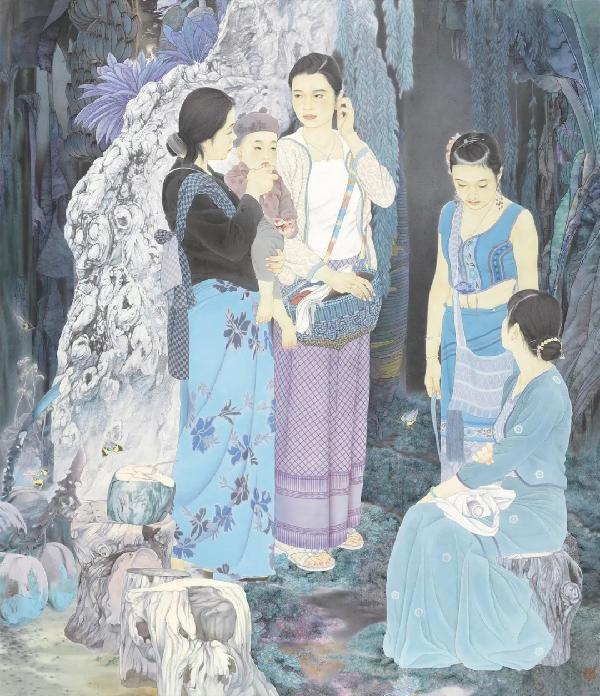

《愔愔版纳》

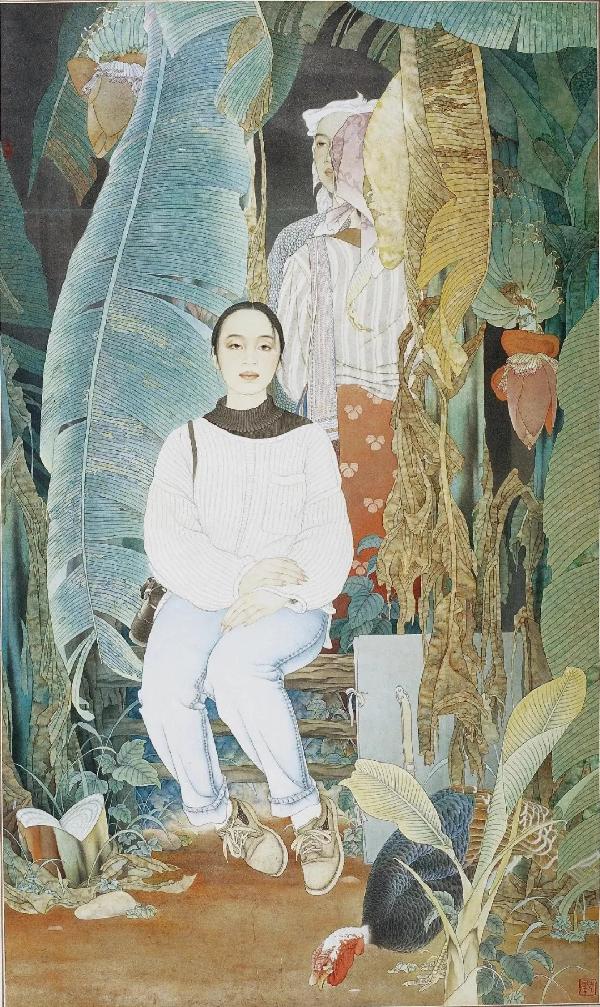

《香蕉园》

《心愿》