——观第三届学院•经典全国美术院校工笔画名家作品展有感

“君子尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸,温故而知新,敦厚以崇礼。”这是出自《礼记·中庸》中的一句话,在此我谨作为对此次观展后的感悟概括,我想它不仅仅只适用于君子修行当中,也适用于绘画艺术。绘画艺术需要在广阔博大与精细微观的世界中用一颗敏锐的心和一双善于发现的眼睛去体会、感悟,从而再用独特的艺术语言表现出来,这不仅仅只是作画者的感受也是作画者与观画者之间的的一种精神思想上的碰撞。

画者,本于天地之灵气,结于人心之妙想。在广袤的天地之间,达到一种神与思的融合,于是振笔直逐,追求现实与理想的所见,所闻,所感,绝叫一声,纵横万千,挥毫于纸上,终成逸品。在本次的作品展上有几幅作品给我留下了深刻的印象,也让我在观看一件艺术作品时反思自己,作为员工,我们该怎样面对自己的艺术创作?在材料与技法当中孰重孰轻?我们的思想到底要通过何种方式呈现出来?我们的画面能赢得他人的共鸣吗?这样追问下去,才发现如果我们丢弃了自己立身之命的根本,我们将会一贫如洗。

首先是陈孟昕老师的《四月桑田》作品,走进这幅画,给我一种静谧而悠远的遐想。一轮明月悬挂在夜空,几处芭蕉点缀,各种奇异却生命力旺盛的植物穿插其中,憨厚而温暖的劳作人从画面的右侧徐徐而来,在厚重的石色当中,是饱满的生命力,浑厚而不失典雅,体现着浓浓的生活气息。这是一种新的绘画形态,不是简单地中国画材料加西方的理论技巧的融合,而是充满了生活气息,以及对劳动者的赞美之情。

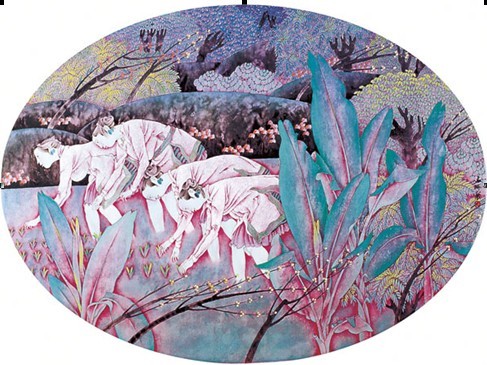

另外一幅是张导曦老师的工笔重彩画,矿物质颜料和金属颜料的巧妙融合出的张力跃然画布之上,多变的荷叶造型,生动婉转的荷花亭亭玉立,出淤泥而不染,濯清涟而不妖的气质引人驻足观赏;花与叶之下穿插团团芦苇,三五成群的鸭子悠闲自得穿梭其中,好一幅温馨而生动的荷间卧鸭图。

白石老人曾说过,“无论作诗作文章,或作画刻印,均需于游历中求进境。”作画尤应多游历,实地考察,方能得其中之真谛。得江山之助,即是此意。作画但知临摹前人名作虽好,却已落下乘,倘若仅凭耳食,随意点缀,则如隔靴挠痒,更见其无一是矣。故在自然界中,眼界会开阔,心境会舒展,辅以颖敏之资,深邃之学力,其所造就,将无涯矣。此时我想起了陈运权老师的那副花鸟画,奇特的构图,花青色的叶布满石上,两只小鸟颇有趣味的一动一静姿态引人不经在想,别处有什么?为什么这鸟儿向远处张望?印象最深的还是在课堂上老师一直强调的走进生活去提炼素材。每每看到老师伫立在荷塘边写生的身影,让我深深地体会到学绘画要读好两本书,一本是“自然”之书,一本是“传统”之书。传统的东西要放在第一位,民族的东西永远们都有享用不完的财富。在大自然界中用自己的所学所想去勾勒一幅幅动人的画面。

此外还有一副罗寒蕾老师的作品《大的小的》也很有趣味。读罗老师的《罗寒蕾将工笔人物·等待》一书时了解到在大学期间,罗老师临摹过四次《八十七神仙卷》,正是有这种执着的信念,罗老师一路走来在艺术上取得了如此好的成就。绘画不经意地走进她的生活,也折射出不一样的色彩。她说,在画室常常可以安静地听到自己的呼吸声,中国传统的血液流遍全身。反思下自己,对于中国传统绘画临摹得很少,缺少一颗执着的赤子之心,往往容易受到外界的影响,试想没有执着的精神,又谈何有挥毫落笔如云烟的作品?

曾经读过徐勇民经理的一篇文章,叫做《千年清凉》,其中有一句说的很好,也很有启示。他说,“艺术的繁荣不一定以社会发展作为前提,我们只有在心灵中寻找到文明积累的闪光节点,才可以从新的视野赏识历史中一个又一个旷世奇才。”在人人都可以拿起毛笔画画,写书法的现在,似乎我们都过于急功近利,往往在没有弄清楚和了解透彻艺术到底是什么的时候,便开始急急忙忙的泼墨挥毫了,就好比一个不会走路的孩童急着学习奔跑一样,结果往往摔得最惨痛。

作为一名员工,我的阅历还远远不够,对于绘画的理解与品赏还需努力提高。但是有一点要清晰的是,对于绘画我们非常需要以学习诗词歌赋来陶冶情操,走进大自然去体会造物主的用苦良心,也需要带着一颗赤子般的心,去体会观察。我们每个人不会都是孔子所期望的君子,但是我们得积极的朝这个目标靠拢,正所谓君子尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸,温故而知新,敦厚以崇礼。

所见画作甚多,其上四幅最为深刻,故作小感一篇以记之。

2010级中国画专业 秦香彩

癸巳重阳于汤逊湖畔写